Geschichte von den Grenzen

Eine Wissenschaft wird für gewöhnlich durch ihren Gegenstand und ihre Methode definiert – oder aber durch ihre Grenzen (de finis)! Im Fall der Geschichtswissenschaft ist letzteres ein außergewöhnlich reizvolles (wenn auch nicht ganz einfaches) Unterfangen. Hier sind nicht nur die Abgrenzungen – zu anderen Wissenschaften, zur Geschichtskultur, zum Schulfach – von Interesse, sondern ebenso die thematischen Grenzbereiche, die stete Reflexion über das Grenzen ziehen an sich und nicht zuletzt auch die immer wiederkehrende Frage, wo die Geschichtswissenschaft an ihre (Leistungs-)Grenzen stößt.

In unserem Kurs werden wir uns das Wesen und den Kern dieser Wissenschaft erschließen, indem wir ihr uns von den Grenzen, von ihren Rändern her nähern. Schon die historischen Exempel entstammen dabei einem Randgebiet (der schulischen Geschichtsvermittlung): dem Mittelalter. Und während wir uns dann beispielsweise mit Magie und anderen (Grenz-)Wissenschaften beschäftigen, den Zusammenhang von Wahrheit und Skrofulose klären, unsere Liebe zum Aberglauben entdecken oder einen Praxiskurs in pseudowissenschaftlicher Geschichtsklitterung belegen, lernen wir zugleich auch Kategorien und Methoden des historischen Arbeitens kennen: Geschichtsbilder, Quellenkritik und -interpretation, Periodisierung, Überlieferung, Alterität, Objektivität und Methodenorientierung – alles durchaus sehr zentrale Aspekte, übrigens...

Themenübersicht und Literatur

Geschichte als Wissenschaft

Was ist Geschichtswissenschaft und wozu ist sie gut? Was unterscheidet sie von "Geschichte" oder "Geschichtsunterricht"?

- Luise SCHORN-SCHÜTTE, Wozu noch Geschichtswissenschaft?, in: Sind wir noch das Volk der Dichter und Denker? Mit Beiträgen von Wolfgang FRÜHWALD u.a., Heidelberg 2004, 9-20

- Hans-Werner GOETZ, Proseminar Geschichte: Mittelalter (UTB), 3. Aufl., Stuttgart 2006 [ursprgl. 1993], 25-28 [= Kap. Funktion und Aufgaben der Geschichtswissenschaft]

Geschichtsverständnis

Um die Geschichtswissenschaft zu verstehen, schaut der Historiker natürlich in ihre Vergangenheit. Wir blicken auf die "Geburtsstunde" der modernen Geschichtswissenschaft und ihren "Geburtshelfer" Ranke.

- Ulrich MUHLACK, Von der „Kriminaluntersuchung“ zum „Weltgericht“ oder Ein „juristisches“ Wort über Rankes Geschichtsschreibung, in: Mord und andere Kleinigkeiten. Ungewöhnliche Kriminalfälle aus sechs Jahrhunderten, hg. v. Andreas FAHRMEIER & Sabine FREITAG, 2. Aufl., München 2001, 81-94

Quellenbegriff und Quellenkritik

Ohne Wenn und Aber steht im Zentrum des historischen Arbeitens der Umgang mit den Quellen. Hier wird schnell deutlich, warum "historisch denken" immer auch "kritisch denken" heißt.

- Klaus ARNOLD, Der wissenschaftliche Umgang mit den Quellen, in: Geschichte. Ein Grundkurs, hg. v. Hans-Jürgen GOERTZ, 3. Aufl., Reinbek 2007 [ursprgl. 1998], 48-56

- Hans-Werner GOETZ, Proseminar Geschichte: Mittelalter (UTB), 3. Aufl., Stuttgart 2006 [ursprgl. 1993], 80-84 [= Kap. Quellen. Definition und Stellenwert]

- Stefan JORDAN, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft (UTB Orientierung Geschichte), Paderborn u.a. 2009, 41-48 [= Kap. Quellenkritik; Wahrheit u. Wirklichkeit; Historisches Verstehen]

Chance und Zufall. Von den Fallstricken der Quellenüberlieferung

Nach einer weit verbreiteten, aber selten ausgesprochenen Vorstellung ist die Quellenüberlieferung etwas, was im Laufe der Jahrhunderte in einem beinahe natürlichen Prozess ausdünnt. Ist es nicht so, dass wir um so weniger Quellen haben, je weiter wir in der Zeit zurückgehen? Die Antwort lautet: Nein, ist es nicht. Die "Realität" der Quellenlage ist um einiges komplizierter – und spannender.

- Arnold ESCH, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift 240 (1985) 529-570

Pseudowissenschaft! Die Illig-Kontroverse

In den späten 1990er Jahren geriet ein gewisser Heribert Illig in die Schlagzeilen mit seiner These, dass Karl der Große nie existiert habe und 300 Jahre der mittelalterlichen Geschichte schlichtweg Erfindung seien. So abenteuerlich das auch klingen mag – ein Blick auf diese Kontroverse hilft zu verstehen, wie Geschichte als Wissenschaft arbeitet. Und wie sie als Wissenschaftsbetrieb funktioniert.

- Heribert ILLIG, Das erfundene Mittelalter. Hat Karl der Große je gelebt?, 9. Aufl., Berlin 2006, 393-411 [= Nachwort zur Taschenbuchausgabe 1998]

- Rudolf SCHIEFFER, Ein Mittelalter ohne Karl den Großen, oder: Die Antworten sind jetzt ganz einfach, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 48 (1997) 611-617

- Johannes FRIED, Wissenschaft und Phantasie. Das Beispiel der Geschichte, in: Historische Zeitschrift 263 (1996) 291-316

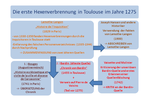

Geschichtsklitterung oder Wie die große Hexenverfolgung nicht anfing

Das Mittelalter ist eine finstere Epoche, die nur gelegentlich durch den Feuerschein der Scheiterhaufen erhellt wurde, auf denen fanatische Inquisitoren Ketzer und Hexen in Massen verbrannten. Das weiß jeder – aber woher eigentlich? Wenn man mal die "Belege" aus Film und Literatur ignoriert und sich über die Fachliteratur einen Weg zurück durch die Zeit bahnt, kommt man zu sehr, sehr überraschenden Ergebnissen.

- Norman COHN, Europe’s Inner Demons. The Demonization of Christians in Medieval Christendom. Revised Edition, Chicago 1993 [1973], 181-201 [= Ch. X: How the Great Witch-Hunt did not start]

Alterität und Modernität I: Die wundertätigen Könige

Was heißt "Alterität", was bedeutet die Auseinandersetzung mit der "Andersartigkeit" des Mittelalters, mit der "kulturell-historischen Distanz zwischen Mittelalter und Moderne"? Und wieso soll das bitteschön so wichtig sein? Auftritt der französischen und englischen Könige des Mittelalters, die als Bestandteil ihres Krönungszeremoniells ganz selbstverständlich Skrofulose-Kranke heilten...

- Marc BLOCH, Die wundertätigen Könige, München 1998, 53-78 [= Einleitung + Teile v. Kap. 1]

Alterität und Modernität II: Die Erste Ritter-Liga

Ist man sich der "Andersartigkeit" des Mittelalters erst einmal bewusst geworden und glaubt sich so als Historiker auf der sicheren Seite, schlagen einem die Quellen die Geschichte ins Gesicht: Mit einer Ritterliga, die Turniere auf dem Niveau modernen Hochleistungssports betreibt, als großes Spektakel und Geschäft, inklusive effizienter PR-Arbeit, Teamkapitänen, Spielerwechseln und Nationalmannschaften.

- Georges DUBY, Guillaume le Maréchal oder der beste aller Ritter, Frankfurt 1997, 111-162 [= Kap. 4]

Moderne Theorieansätze. Das Beispiel Begriffsgeschichte

Sprache ist zentrales Medium und wichtigstes Handwerkszeug der Historiker: Sie beschäftigen sich (anders als Archäologen) vornehmlich mit Quellen, die sprachliche Produkte fixieren; und darum ist die Sprache auch das wichtigste Instrument zur Recherche, Analyse und Interpretation der Geschichte. Was aber, wenn man sich bewusst macht, dass auch Sprache – ja, jeder einzelne Begriff – eine Geschichte hat?

- Reinhart KOSELLECK, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: Historische Semantik und Begriffsgeschichte, hg. v. DEMS. (Sprache und Geschichte 1), Stuttgart 1979, 19-36

Periodisierung. Achsenzeiten, Sattelzeiten und Dark Ages

Antike, Mittelalter, Neuzeit. Frühmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter. Die Jahrhunderte lassen sich leichter greifen, wenn man sie aufteilt und kategorisiert. Das ist nur all zu menschlich, und daher wird die Frage nach den Abgrenzungen und Kategorisierungen auch immer wieder kritisiert und diskutiert, was dann zu neuen Grenzziehungen führt – oder aber gleich zu Konzepten, die auf Grenzen völlig verzichten.

- Gerrit WALTHER, Epochen als Lesart der Geschichte, in: Mittelalter, hg. v. Matthias REINHARDT u.a. (Oldenbourg Geschichte Lehrbuch), München 2007, 159-166

Fälschungen im Mittelalter

Skandal! Mindestens 50% der Urkunden der Merowingerzeit sind gefälscht! Schätzungsweise 15-20% aller Urkunden des Mittelalters sind Fälschungen – und die Urkunden sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Muss nun die Geschichte komplett neu geschrieben werden? Auch hier lautet die Antwort: Nein. Weil Fälschungen wahr sein können und Originale manchmal lügen.

- Horst FUHRMANN, Von der Wahrheit der Fälscher, in: Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH..., Bd. I, Hannover 1988, 83-98

Die Langlebigkeit des evolutionär-positivistischen Fortschrittsparadigmas

Wissen wir heute nicht mehr als unsere Vorfahren? Haben wir uns nicht kulturell, politisch und wissenschaftlich weiterentwickelt? Sind Elektrizität, moderne Medizin, die Menschenrechte oder Demokratie nicht Errungenschaften, die klare Belege für menschlichen Fortschritt im Verlauf der Geschichte bieten? Was eigentlich kaum zu bezweifeln ist, beeinträchtigt die Arbeit des Historikers jedoch erheblich, denn er ist ein "rückwärts gewandter Prophet".

- Herbert BUTTERFIELD, The Whig Interpretation of History, London 1931, ND 1950, 1-33

- Bengt ANKARLOO & Stuart CLARK, Introduction, in: Karen JOLLY, Catherine RAUDVERE & Edward PETERS, Witchcraft and Magic in Europe. The Middle Ages, London 2001/Philadelphia 2002, ix-xiv

Kreuzzug als ultimativer Kulturkontakt

Mit den Kreuzzügen hatte sich das Vorurteil der Muslime gegenüber den abendländischen Christen als blonde, stinkende und ungehobelte Barbaren größtenteils bestätigt. Für den lateinischen Westen jedoch war diese relativ kurze, dafür überaus brutale Phase der Geschichte ein Crashkurs in Wissenschaft, Kultur und Militärwesen – und der erste intensive Kontakt mit einer bislang unbekannten Kultur. Wir fragen uns: Kein Kennenlernen ohne Gewalt?

- Amin MAALOUF, Der Heilige Krieg der Barbaren. Die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber, München 2003, 9-13 [= Prolog]

- Peter THORAU, Die Kreuzzüge (Beck’sche Reihe Wissen 2338), 2. Aufl., München 2005, 111-113 [= Epilog]

- Nikolas JASPERT, Die Kreuzzüge (Geschichte kompakt), 3. Aufl., Darmstadt 2006, 158-160 [= Kap. Interkulturelle Kontakte]

Authentizität

Historische Romane haben Hochkonjunktur, und Historienfilme verkaufen sich so gut wie eh und je. Dass Historiker mit den dort gebotenen Darstellungen der Vergangenheit nicht immer zufrieden sind, versteht sich von selbst. Wie aber geht man als Historiker damit um, wenn man bedenkt, dass für Jugendliche heute ganz klar der Film die primäre Sozialisationsinstanz für historisches Wissen ist?

- Königreich der Himmel (2005, Regie: Ridley Scott)

Kontakt

Dr. Peter Gorzolla

Norbert-Wollheim-Platz 1

Raum IGF 3.355

60629 Frankfurt a.M.

Tel. +49 (0) 69 / 798-32579

p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de

|

- Aktuelles und Presse

- Pressemitteilungen

- Öffentliche Veranstaltungen

- Uni-Publikationen

- Aktuelles Jahrbuch

- UniReport

- Forschung Frankfurt

- Aktuelle Stellenangebote

- Frankfurter Kinder-Uni

- Internationales

- Outgoings

- Erasmus / LLP

- Goethe Welcome Centre (GWC)

- Refugees / Geflüchtete

- Erasmus +

- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen

- Goethe Research Academy for Early Career Researchers

- Forschung

- Research Support

- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur

- Profilbereich Molecular & Translational Medicine

- Profilbereich Structure & Dynamics of Life

- Profilbereich Space, Time & Matter

- Profilbereich Sustainability & Biodiversity

- Profilbereich Orders & Transformations

- Profilbereich Universality & Diversity